競馬は持ち時計タイムの

速い馬が勝つのか?

最終更新日:

YouTubeで登録者数4万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!

まず最初に初心者の人のために競馬の「持ち時計」とは何かについて簡単に説明すると、持ち時計とはその馬の過去最高タイム、つまり自己ベストタイムの事を言います。

そして、この自己ベストである持ち時計は競馬新聞の馬柱にも普通は記載されてます。

上記の画像の赤い枠線で囲った部分が持ち時計欄なのですが、これは2200mのレースなので、過去に2200mを速いタイムで走った事があれば有利なのではないか?とか、逆に遅いタイムしか出せていない馬は弱いのかな?などという事が推測できます。

持ち時計は馬場状態とコーナー数に注意

競馬初心者の人は単純に持ち時計欄の数字だけを比較してしまいがちですが、競馬のタイムは馬場状態によって若干早くなったり遅くなったりします。

芝のレースは晴れて馬場が乾いているとタイムが速くなり、雨で水分が増えて来るとタイムが遅くなります。そしてダートと呼ばれる砂のレースの場合は逆に乾いているとタイムが遅くなり、馬場が湿っているとタイムが速くなります。

詳しくはダート雨 重馬場 不良馬場 競馬予想への影響とかダート競馬の特徴を読んでみてください。

あとは同じ距離の持ち時計でもコーナーの数が多ければ多いほどタイムは遅くなります。例えば東京競馬場のダート1600mにはコーナーは2つしかありませんが、地方競馬の笠松競馬場のダート1600mにはコーナーが5つもあります。

なので単純に新聞の持ち時計欄のタイムだけを比較しても意味がなく、各馬の持ち時計が「どんなコースレイアウトで、どんな馬場状態で出たタイムなのか?」までちゃんとチェックして初めて意味がある数値になるわけです。

コースレイアウトについては競馬場特徴と傾向で各競馬場の各コースについて書いているので、良かったら参考にしてみてください。

持ち時計の速い馬が勝つのか?

初心者のころ、誰しも一度ぐらいは考えた事があるかもしれませんが、「持ち時計の一番早い馬が一番強いんじゃないの?」と言う疑問です。しかし現実は過去にロクな時計を出していない馬が激走したり、好時計をマークしている馬がアッサリ負けてしまいます。

地方競馬などの場合、能力が違いすぎてタイムが違い、その結果どう転んでも強い馬が勝ってしまうケースはあります。しかし、JRAの重賞のようなレースになれば、どの馬も展開ひとつで勝てるチャンスがあるくらい力量差が小さいわけです。

簡単な例え話をしましょう。幼稚園児と高校生が競走すれば、まず幼稚園児には勝ち目がないです。この場合「タイムの速い者が勝つ」と言う理論が成り立ちます。

しかし、高校生同士でさらに力量が拮抗しているのであれば両者にチャンスがあります。スタートを上手く決めたり、コースロスなく走ったり、体調に有利不利があった場合「過去のタイムの速い者が勝つ」とは言い切れません。

獲得できたポジション(位置取り)やレースの流れのペース、それに馬の体調などによって、必ずしも全馬が全力を出しきれるわけでもありません。

過去に速いタイムを出した馬は、それを再現すれば良いだけなんじゃないの?と考えてしまいがちですが、自己ベストを出した年齢よりも歳をとっていれば、能力が衰えてしまっていたりするケースもありますよね。

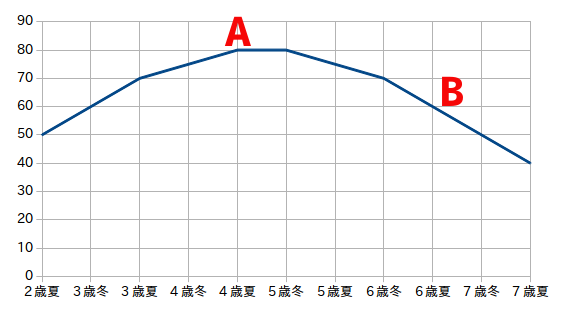

早熟タイプとか晩成タイプも多少いるでしょうが、競走馬というのは大抵2歳でデビューしてから4歳にかけて成長し、4歳5歳あたりがピークでそこからだんだん衰えが始まるのが普通なんですよ。

ちょうど上図のグラフの青線のような曲線を描くわけですが、A地点で出した「持ち時計」をB地点で再現出来るかというとまず厳しいと考えるのが妥当です。

他にも展開的に自己ベストを出した時にはレース中にインに潜って脚を溜めていて、直線スムーズに馬群が開けた…という自力だけでは再現が全て可能とは言えない要素も考慮しなければなりません。

逆に過去のタイムが遅かった馬にしても、今までは馬群に包まれて抜け出せないレースばかりで、実はタイムは遅かったが脚を余してもいた…というケースもありますし、いつもはスタートが下手な馬がスタートをピシャッと決めて、自己ベストを更新する事もあります。

こういう違いを理解しておくと、過度に持ち時計を意識して外れ馬券を掴むこともありませんし、タイムを見比べて美味しい馬券をGETする事も可能になるのです。

※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。

関連記事

新着レース

- ディセンバーステークス 過去10年データ傾向・予想

- 水沢金杯 過去10年データ傾向・予想

- コールドムーンステークス 過去10年データ傾向・予想

- 朝日杯フューチュリティステークス 過去10年データ傾向・予想

- ベテルギウスステークス 過去10年データ傾向・予想

- ターコイズステークス 過去10年データ傾向・予想

- クリスマスローズステークス 過去10年データ傾向・予想

- ポインセチアステークス 過去10年データ傾向・予想

- タンザナイトステークス 過去10年データ傾向・予想

- 全日本2歳優駿 過去10年データ傾向・予想

- 阪神ジュベナイルフィリーズ 過去10年データ傾向・予想

- カペラステークス 過去10年データ傾向・予想

- 師走ステークス 過去10年データ傾向・予想

- トウケイニセイ記念 過去10年データ傾向・予想

- 中日新聞杯 過去10年データ傾向・予想

- リゲルステークス 過去10年データ傾向・予想

- ゴールドウィング賞 過去10年データ傾向・予想

- 船橋記念 過去10年データ傾向・予想

- ラピスラズリステークス 過去10年データ傾向・予想

- チャンピオンズカップ 過去10年データ傾向・予想